INTRODUCCIÓN

⌅No sabemos quién fue el lector que, al acabar algunas de las comedias incluidas en la Primera parte de Calderón (1640, VS), cogió la pluma y dejó escueta noticia de lo que le habían parecido. Alternando el latín y el italiano, escribió junto al título de La puente de Mantible: “mi non piace” (p. 220); “Bona, sed non practicabilis” juzgó El purgatorio de San Patricio (p. 91); “Bonissima”, La dama duende (p. 344), mientras que calificó solo como “Bona” El príncipe constante (p. 481), que no despertó en él mayor entusiasmo1También añadió “mi non piace” en Casa con dos puertas, mala es de guardar (p. 48); “bonissima”, en La gran Cenobia (p. 141) y “bona” en Saber del mal y el bien (p. 263) y Peor está que estaba (p. 391). En la hoja de guarda hay un detallado exlibris: “Christophorus Otto Comes et Dominus in Schallenberg et Praepositus Constantiensis : a [tres puntos y sobre ellos una “a”] et canonicus Augustanus : b et natus anno 1655, 6ª Junii, horâ 8â matutinâ in Hagen prope Linzium Austria Superioris. Patre Comite Christophoro Ernesto et Matre Christinâ natâ Baronissâ Schiferin et denatus anno 17… :a ab anno 1693 :b ab anno 1672 eiusdemque Ecclesiae Decanus ab anno 1721”. Sin embargo, esta letra no es igual a la de las anotaciones mencionadas, y además en pp. 141 y 220 se encuentra una especie de rúbrica, que puede interpretarse como un “M” y “B” mayúsculas subrayadas, tal vez referencia a las iniciales del autor de estos comentarios. Siempre que el ejemplar del que se trate se encuentre digitalizado, se indicará el enlace oportuno; en caso contrario, se reproducirán aquí las imágenes, que cuentan en todos los casos con los necesarios permisos.. Estas anotaciones constituyen lo que en el campo de la historia del libro y de la lectura se denomina marginalia, es decir, las “glosas, apuntes, comentarios escritos en cualquier superficie disponible del volumen” (Navarro Bonilla y Muñoz Vela, 2021Navarro Bonilla, Diego y Cristina Muñoz Vela (2021): “Libros de letras y letras en el libro: anotaciones caligráficas en manuales y artes de escritura (siglos XVI-XVIII)”, Investigación bibliotecológica. Archivonomía, bibliotecología e información, 35 (87), pp. 107-128.: 113). Se encuentran, obviamente, en los márgenes, pero también en las hojas de guarda o cualquier espacio en blanco del libro, y pueden ser desde notas tan breves como estas hasta largos comentarios.

El término marginalia es el plural del neutro latino marginale, procedente del adjetivo marginalis, “en el margen”. Se introdujo en la lengua inglesa gracias al poeta Samuel Taylor Coleridge (1772-1834), que en 1819 publicó algunas de sus anotaciones a las Obras de Thomas Browne en Blackwood’s Edinburgh Magazine (Jackson, 2001Jackson, H. J. (2001): Marginalia: Readers writing in Books, New Haven, Yale University Press.: 7 y 13). El concepto marginalia se refiere solo a las anotaciones: “«Notes» are to be distinguised from asterisks, fists ☞ exclamation marks, word by word translation, and similar signs of readers’ attention” (Jackson, 2001Jackson, H. J. (2001): Marginalia: Readers writing in Books, New Haven, Yale University Press.: 14)2De forma similar, Sherman (2008Sherman, William H. (2008): Used Books. Marking Readers in Renaissance England, Philadelphia, University of Pennsylvannia Press.: xi) señala la necesidad de distinguir los marginalia de otras huellas de lectura: “one particular category of readers’ marks: manuscript «marginalia», or notes written in the margins and other blank spaces of texts”.. Algunos estudiosos consideran, sin embargo, que excluir las manículas, subrayados y marcas de atención limitaría notablemente el estudio de las huellas de la lectura. Así, Giuseppe Frasso (1995Frasso, Giuseppe (1995): “Libri a stampa postillati: riflessioni suggerite da un catalogo”, Aevum, 69 (3), pp. 617-640.: 636) propone el término postillati para referirse a todos los impresos en los cuales, una vez salidos de la imprenta, ha intervenido la mano del hombre añadiendo reclamos en el margen, subrayados, correcciones, colaciones con otros testimonios, glosas, comentarios e imágenes. De la misma opinión es Rosenthal (1999Rosenthal, Bernard M. (1999): “Cataloguing manuscript annotations in printed books: Some thoughts and suggestions from the other side of the academic fence”, en Luigi Balsamo y Pierangelo Belletini (eds.), Anatomie Bibliologiche: saggi di storia del libro per il centenario de «La Bibliofilia», Firenze, Olschki, pp. 583-595.: 587), que defiende la adopción del concepto postillati:

If we also accept Professor Frasso’s further suggestion that the term should cover not only annotations as such but also underlinings and any other simple mark or intervention by a user, a more proper English translation of postillati would be “books with manuscript evidence of reading” (the inclusion of the word “manuscript” is not redundant: evidence of reading can take many other forms —a dog-eared copy, traces of candle wax in a missal, hinges broken by constant use, just to mention a few).

También Diego Navarro (2006: 440) considera objeto de estudio no solo las anotaciones sino también otras marcas de lectura, englobadas ambas en la expresión “añadidos manuscritos al libro impreso”, igual que Hanna August (2020August, Hannah (2020): “Reading Plays as Books: Interpreting Reader’s Marks and Marginalia in Early Modern Play Quartos”, Renaissance Drama, 48 (1), pp. 1-30, 10.1086/708708.: 2), que alude a “the traces of reading”3Detalla August (2020August, Hannah (2020): “Reading Plays as Books: Interpreting Reader’s Marks and Marginalia in Early Modern Play Quartos”, Renaissance Drama, 48 (1), pp. 1-30, 10.1086/708708.: 2) a qué se refiere con dicha expresión: “scholars have recently turned to the traces of reading left in extant early modern playbooks in the form of reader’s marks and marginalia”. Por su parte, Lucía Megías (2002Lucía Megías, José Manuel (2002): “Una nueva página en la recepción de los libros de caballerías: las anotaciones marginales”, en Eva Belén Carro, Laura Puerto y María Sánchez (eds.), Libros de caballerías (de Amadís al Quijote). Poética, lectura, representación e identidad, Salamanca, SEMYR, pp. 201-243.: 207) indaga en las “anotaciones marginales” de los libros de caballerías españoles, entre las que incluye las marcas y subrayados bajo la denominación “anotaciones no textuales” (Lucía Megías, 2002Lucía Megías, José Manuel (2002): “Una nueva página en la recepción de los libros de caballerías: las anotaciones marginales”, en Eva Belén Carro, Laura Puerto y María Sánchez (eds.), Libros de caballerías (de Amadís al Quijote). Poética, lectura, representación e identidad, Salamanca, SEMYR, pp. 201-243.: 219)..

El interés suscitado por los marginalia y las señales gráficas es bastante reciente: comenzó a gestarse en los años 60 y a finales de los 90 ya era una nueva disciplina plenamente reconocida, vinculada a la historia del libro y de la lectura (Rosenthal, 1999Rosenthal, Bernard M. (1999): “Cataloguing manuscript annotations in printed books: Some thoughts and suggestions from the other side of the academic fence”, en Luigi Balsamo y Pierangelo Belletini (eds.), Anatomie Bibliologiche: saggi di storia del libro per il centenario de «La Bibliofilia», Firenze, Olschki, pp. 583-595.: 584-585)4Claves en el florecimiento del estudio de los marginalia fueron la exposición “Marks and Books” celebrada en 1985 en la Houghton Library (Universidad de Harvard); el catálogo de Alston Books with manuscript. A short-title catalogue of books with manuscript notes in the British Library (Alston, 1994Alston, Robin C. (1994): Books with Manuscript: A short title catalogue of Books with Manuscript Notes in the British Library, London, British Library.), reseñado extensamente por Frasso (1995Frasso, Giuseppe (1995): “Libri a stampa postillati: riflessioni suggerite da un catalogo”, Aevum, 69 (3), pp. 617-640.) y la publicación de “The Rosenthal Collection of Printed Books with Manuscript Annotations”, del propio Rosenthal (1997Rosenthal, Bernard M. (1997): “The Rosenthal Collection of Printed Books with Manuscript Annotations”, The Papers of the Bibliographical Society of America, 91 (4), pp. 485-494, 10.1086/pbsa.91.4.24304787.). Para un estado de la cuestión, ver Navarro Bonilla (2003Navarro Bonilla, Diego (2003): “Las huellas de la lectura: marcas y anotaciones manuscritas en impresos de los siglos XVI a XVIII”, en Antonio Castillo Gómez (ed.), Libro y lectura en la península ibérica y Américas: siglos XIII a XVIII, Valladolid, Junta de Castilla y León, pp. 243-288.: 249-251). Por otra parte, deben añadirse, además de los trabajos sobre marginalia ya indicados, Stoddar (1985Stoddard, Roger (1985): Marks in books: illustrated and explained, Cambridge, Houghton Library at Harvard University.) y Orgel (2015Orgel, Stephen (2015): The Reader in the Book: A Study of Spaces and Traces, Oxford, Oxford University Press.).. Como sabe cualquiera que inicie su estudio, las notas y marcas plantean varios obstáculos, entre los que destacan dos: su carácter personal, pues son realizadas por lectores casi siempre sin otro destinatario que ellos mismos, lo que conlleva que en ocasiones no se pueda saber a qué se refieren o ni siquiera se descifre la letra (Rosenthal, 1999Rosenthal, Bernard M. (1999): “Cataloguing manuscript annotations in printed books: Some thoughts and suggestions from the other side of the academic fence”, en Luigi Balsamo y Pierangelo Belletini (eds.), Anatomie Bibliologiche: saggi di storia del libro per il centenario de «La Bibliofilia», Firenze, Olschki, pp. 583-595.: 589)5Jackson (2001Jackson, H. J. (2001): Marginalia: Readers writing in Books, New Haven, Yale University Press.: 100) pone en duda el carácter exclusivamente personal de los marginalia: “They always have been both personal and potentially public”.; y la dificultad para datar la mayoría de ellas, ya que raras veces el autor ha dejado constancia de la fecha en que realizó las anotaciones, y esta solo puede estimarse por el tipo de grafía empleada (Navarro Bonilla, 2003Navarro Bonilla, Diego (2003): “Las huellas de la lectura: marcas y anotaciones manuscritas en impresos de los siglos XVI a XVIII”, en Antonio Castillo Gómez (ed.), Libro y lectura en la península ibérica y Américas: siglos XIII a XVIII, Valladolid, Junta de Castilla y León, pp. 243-288.: 272; August, 2020August, Hannah (2020): “Reading Plays as Books: Interpreting Reader’s Marks and Marginalia in Early Modern Play Quartos”, Renaissance Drama, 48 (1), pp. 1-30, 10.1086/708708.: 4)6Estos y otros problemas planteados por las anotaciones y marcas manuscritas señala Lucía Megías (2002Lucía Megías, José Manuel (2002): “Una nueva página en la recepción de los libros de caballerías: las anotaciones marginales”, en Eva Belén Carro, Laura Puerto y María Sánchez (eds.), Libros de caballerías (de Amadís al Quijote). Poética, lectura, representación e identidad, Salamanca, SEMYR, pp. 201-243.: 205-207).. A pesar de las dificultades, cada vez es mayor el atractivo originado por los marginalia y las marcas manuscritas, porque, entre otros motivos, “These notes represent a vast archive of information about the lives of books and their place in the lives of their readers” (Sherman, 2008Sherman, William H. (2008): Used Books. Marking Readers in Renaissance England, Philadelphia, University of Pennsylvannia Press.: xii-xiii).

En los últimos años han salido a la luz numerosas publicaciones sobre este tema, y sin duda prueba de su auge es el proyecto desarrollado en la Universidad de Verona IMT- In Margine al Teatro que inició su andadura en 2022 dirigido por Silvia Bigliazzi, Felice Gambin y Gherardo Ugolini7Para una breve bibliografía actualizada, referida sobre todo al teatro inglés, puede consultarse la web de IMT: https://skene.dlls.univr.it/imt/ Se trata de uno de los proyectos vinculados al Centro di Ricerca Skenè (Studi Interdisciplinari sul Teatro).. Entre sus cometidos se encontraba la recopilación de marginalia de los siglos XVI y XVII correspondientes al teatro clásico, inglés y español. Hoy contamos con herramientas que facilitan la búsqueda de las notas y marcas marginales, como, sin duda, la búsqueda avanzada que permiten la mayoría de catálogos en línea de las bibliotecas: basta con introducir los términos “anotaciones manuscritas” en el apartado “Todos los campos” del buscador de la Biblioteca Nacional de España, añadiendo los filtros necesarios —relativos a la fecha o al título, en el que se puede precisar “comedia” o “comedias”—8https://www.bne.es/es/catalogos/catalogo-general Útil resulta también la búsqueda en el Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Españolhttp://catalogos.mecd.es/CCPB/ccpbopac/. Ahora bien, en la mayoría de bibliotecas no se han catalogado todos los ejemplares con apuntes o marcas manuscritas, salvo excepciones como los cuatro volúmenes que constituyen Ediciones de teatro español en la Biblioteca de Menéndez Pelayo (hasta 1833), preparado por Germán Vega, Rosa Fernández y Andrés del Rey (2001Vega García-Luengos, Germán, Rosa Fernández Lera y Andrés del Rey Sayagüés (2001): Ediciones de teatro español en la Biblioteca de Menédez Pelayo (hasta 1833), Kassel, Reichenberger, 4 vols.)9En el cuarto volumen se incluye un “Índice de ejemplares con anotaciones manuscritas” (2001Vega García-Luengos, Germán, Rosa Fernández Lera y Andrés del Rey Sayagüés (2001): Ediciones de teatro español en la Biblioteca de Menédez Pelayo (hasta 1833), Kassel, Reichenberger, 4 vols.:1697-1698).. Por tanto, la pesquisa no puede quedarse en la consulta de los catálogos: es necesaria la indagación de cada ejemplar, que, aunque no haya sido registrado como postillati en su momento por el bibliotecario, puede ofrecer gratas sorpresas al paciente investigador. Esta labor se ve simplificada por la digitalización de buena parte de los fondos, entre la que destaca la realizada por la BNE. Es posible el acceso libre y gratuito a los documentos digitalizados por esta institución a través de la Biblioteca Digital Hispánica.

En el ámbito español, el estudio de las huellas de lectura no ha llamado la atención hasta tiempos recientes. Se debe aludir a los valiosos trabajos de Diego Navarro Bonilla (1998Navarro Bonilla, Diego (1998): “Manifestaciones gráficas ordinarias (Zaragoza, siglos XV-XVI)”, Signo: Revista de Historia de la cultura escrita, 5, pp. 161-186., 2001Navarro Bonilla, Diego (2001): “Escribir y dibujar en libros y registros: impulsos y prácticas privadas (siglos XVI-XVIII)”, Gutenberg Jahrbuch, pp. 261-268., 2003Navarro Bonilla, Diego (2003): “Las huellas de la lectura: marcas y anotaciones manuscritas en impresos de los siglos XVI a XVIII”, en Antonio Castillo Gómez (ed.), Libro y lectura en la península ibérica y Américas: siglos XIII a XVIII, Valladolid, Junta de Castilla y León, pp. 243-288. y 2006Navarro Bonilla, Diego (2006): “Leer y escribir al margen: anotaciones manuscritas en impresos antiguos”, en José Manuel Lucía Megías (ed.), Imprenta, libros y lectura en la España del Quijote, Madrid, Imprenta Artesanal, pp. 429-445.), en general de carácter introductorio, así como sus colaboraciones con Alberto Montaner (Montaner y Navarro, 2006Montaner Frutos, Alberto y Diego Navarro (2006): “Erotismo en el margen: sobre memoria manuscrita popular (Aragón, siglos XVI-XVII)”, en Eva Belén Carro Carbajal, Laura Mier Pérez, Laura Puerto Moro y María Sánchez Pérez (eds.), Pedro Manuel Cátedra García (dir.), La literatura popular impresa en España y en la América colonial: formas y temas, géneros, funciones, difusión, historia y teoría, Salamanca, Universidad de Salamanca/SEMYR, pp. 523-542.) sobre la memoria manuscrita popular y con Cristina Muñoz Vela (Navarro y Muñoz, 2021Navarro Bonilla, Diego y Cristina Muñoz Vela (2021): “Libros de letras y letras en el libro: anotaciones caligráficas en manuales y artes de escritura (siglos XVI-XVIII)”, Investigación bibliotecológica. Archivonomía, bibliotecología e información, 35 (87), pp. 107-128.) al respecto de las notas en manuales de escritura, y el estudio de los apuntes en los libros de caballerías realizado por José Manuel Lucía Megías (2002Lucía Megías, José Manuel (2002): “Una nueva página en la recepción de los libros de caballerías: las anotaciones marginales”, en Eva Belén Carro, Laura Puerto y María Sánchez (eds.), Libros de caballerías (de Amadís al Quijote). Poética, lectura, representación e identidad, Salamanca, SEMYR, pp. 201-243.)10Ver también Castillo Gómez (1996Castillo Gómez, Antonio (1996): “Garabatos y ejercicios de escritura en un ejemplar del Tratado sobre la forma que se ha de tener en el oír de la misa” de Alfonso el Tostado (Alcalá, 1511)”, SIGNO. Revista de Historia de la Cultura Escrita, 3, pp. 193-201.); Cruz Pascal (2001Cruz Pascal, Paloma (2001-2002): “Ejercicios de escritura y otros elementos de la guarda en el códice de Juan de Bondreville, siglo XV”, Miscelánea Medieval Murciana, 25-26, pp. 23-38.-2002); Sánchez Laílla (2003Sánchez Laílla, Luis (2003): “Quevedo al margen: tres notas a un comentario aristotélico”, Bulletin Hispanique, 2, pp. 489-506, 10.3406/hispa.2003.5171.); González Vega (2004González Vega, Felipe (2004): “Marginalia de Pere Miquel Carbonell en el incunable 685 de la Biblioteca Universitaria de Barcelona”, en La memoria de los libros, Salamanca, Instituto del libro y de la lectura, vol. 1, pp. 273-293.); Peraita (2004Peraita, Carmen (2004): “Marginalizing Quevedo: Reading Notes and the Humanistic Persona”, Variants. The Journal of the European Society of Textual Scholarship, 2/3, pp. 37-60, 10.1163/9789004483866_006.); Gimeno Blay (2010Gimeno Blay, Francisco M. (2010): “Garabatear, okupar espacios de escritura”, en Imágenes al margen. Cotidianeidad en la Valencia de los siglos XIV al XVIII, Valencia, Museu Valencià de la Illustració i de la Modernitat, pp. 25-28.); Casas Rigall (2016Casas Rigall, Juan (2016): Juan de Mena y el Laberinto comentado: tempranas glosas manuscritas (c. 1444-1479), Salamanca, Universidad.); Martínez y Ortiz (2018Martínez, María Victoria y Natalia Ortiz (2018): Vea lo que hay en este libro, Santiago de Chile, Écfrasis.); Ruiz García (2021Ruiz García, Elisa (2021): “Estudio de las anotaciones adicionadas a mss. vincianos de Madrid”, Titivillus, 7, pp. 11-53, 10.26754/ojs_titivillus/titivillus.20215745.). Quizá podría añadirse a la lista Codoñer Merino (2001Codoñer Merino, Carmen (2001): “Las anotaciones marginales del Pinciano: una biblioteca virtual”, en Juan Signes Codoñer, Carmen Codoñer Merino y Arantxa Domingo Malvadi (coords.), Biblioteca y Epistolario de Hernán Núñez de Guzmán (el Pinciano): Una aproximación al humanismo español del siglo XVI, Madrid, CSIC, pp. 145-218.), que analiza los marginalia realizados por el Pinciano, si bien todos ellos en latín.. El investigador de teatro del Siglo de Oro puede recordar al respecto a Ascensión Aguerri, que se dedicó a los “apuntes teatrales” albergados en la Biblioteca Histórica Municipal de Madrid, definidos como:

los cuadernos manuscritos —autógrafos o copias—, o impresos que contienen, además del texto dramático, las indicaciones y anotaciones para la puesta en escena de una obra teatral […] Estos ejemplares fueron utilizados por los apuntadores, el director de la compañía o autor, el primer actor o el encargado de la escenografía, y en ellos se plasmaban las anotaciones enfocadas a ese montaje: el nombre de los actores, el vestuario, el lugar donde se desarrolla la acción, el comportamiento de los personajes, la entrada de las melodías musicales, versos suprimidos o añadidos, entre otras acotaciones (Aguerri Martínez, 2007Aguerri Martínez, Ascensión (2007): “La catalogación de los apuntes de teatro en la Biblioteca Histórica Municipal”, Revista General de Información y Documentación, 17 (1), pp. 133-164.: 140)11Ver también Aguerri Martínez y Castro (1995Aguerri Martínez, Ascensión y Purificación Castro (1995): “El archivo de los teatros de la Cruz y del Príncipe en la Biblioteca Histórica Municipal de Madrid”, Anales del Instituto de Estudios Madrileños, 35, pp. 433-450.); Aguerri Martínez (2003Aguerri Martínez, Ascensión (2003): “La colección de música y teatro en la Biblioteca Histórica Municipal de Madrid: apuntes para su estudio”, en Paisajes sonoros en el Madrid del sigloXVIII. La tonadilla escénica, Madrid, Museo de San Isidro, pp. 93-107.)..

En efecto, las anotaciones de los apuntes teatrales constituyen ejemplos de marginalia —aunque la autora no utilizase en ese momento el término ni vinculase su estudio con esta emergente disciplina—, pero la infinita mayoría son de los siglos XVIII y XIX, fuera del margen temporal establecido por el proyecto IMT, y de los escasos apuntes teatrales del siglo XVII, Aguerri (2007Aguerri Martínez, Ascensión (2007): “La catalogación de los apuntes de teatro en la Biblioteca Histórica Municipal”, Revista General de Información y Documentación, 17 (1), pp. 133-164.: 146) solo ofrece el ejemplo del manuscrito San Pedro de Alcántara o El Hijo del Serafín, de Pérez de Montalbán, signatura Tea 1-66-13. En suma, el campo de las anotaciones en ediciones teatrales del Siglo de Oro parece hoy aún por explorar, al menos de forma sistemática.

PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DE MARGINALIA Y SEÑALES GRÁFICAS EN IMPRESOS TEATRALES DEL SIGLO XVII

⌅Aquí me propongo ofrecer una clasificación de los marginalia y las marcas manuscritas a partir de los ejemplos encontrados en impresos del siglo XVII correspondientes a Calderón y otros dramaturgos del Siglo de Oro. Para ello, he rastreado la presencia de estos elementos en ediciones calderonianas albergadas en la BNE. También he examinado todos los ejemplares digitalizados de las ediciones de las nueve Partes calderonianas, localizables no solo en la BNE sino en diversas bibliotecas12Ha resultado valioso acudir a Iberian Bookshttps://iberian.ucd.ie/, proyecto que da cuenta de todos los ejemplares de los libros publicados en España, Portugal y el Nuevo Mundo entre 1472-1700, y proporciona el enlace de aquellos digitalizados.. Asimismo, incluyo en el corpus todos los testimonios impresos de diez comedias calderonianas disponibles en red, es decir, también aquellos recogidos en colecciones como Escogidas o publicados como sueltas13Afectos de odio y amor, Agradecer y no amar, Amado y aborrecido, Amigo, amante y leal, Amor, honor y poder, Andrómeda y Perseo, Antes que todo es mi dama, Apolo y Climene, Argenis y Poliarco, y Las armas de la hermosura.. Por este motivo, he encontrado huellas de lectura en volúmenes que contienen, además de obras de Calderón, también de más autores, por lo que en ocasiones mencionaré notas manuscritas presentes en testimonios de otros dramaturgos. En unos pocos casos aludiré a marginalia y marcas localizadas en ediciones que nada tienen que ver con el autor de La vida es sueño, pero que permiten ejemplificar ciertos tipos de huellas de lectura, y que se han detectado gracias a la búsqueda avanzada en dicho catálogo de la BNE. El límite temporal del corpus no es el año 1700, aunque —con la mencionada falta de seguridad para establecer algunas fechas— procuraré no abordar en este artículo aquellas posteriores al siglo XVIII. ¿Podrán decirnos algo estas señales sobre cómo se leía el teatro español del Siglo de Oro?

A partir de Frasso (1995Frasso, Giuseppe (1995): “Libri a stampa postillati: riflessioni suggerite da un catalogo”, Aevum, 69 (3), pp. 617-640.: 637-639), Lucía Megías (2002Lucía Megías, José Manuel (2002): “Una nueva página en la recepción de los libros de caballerías: las anotaciones marginales”, en Eva Belén Carro, Laura Puerto y María Sánchez (eds.), Libros de caballerías (de Amadís al Quijote). Poética, lectura, representación e identidad, Salamanca, SEMYR, pp. 201-243.: 208-235) y, sobre todo, Navarro Bonilla (2006Navarro Bonilla, Diego (2006): “Leer y escribir al margen: anotaciones manuscritas en impresos antiguos”, en José Manuel Lucía Megías (ed.), Imprenta, libros y lectura en la España del Quijote, Madrid, Imprenta Artesanal, pp. 429-445.: 440-441), he elaborado una clasificación de añadidos manuscritos a los impresos aplicada al teatro del Siglo de Oro, donde se indican con el símbolo de la manícula ☞ aquellos específicos de este género:

Indicaciones sobre la posesión y gestión de los ejemplares

Marginalia o anotaciones manuscritas

Papeles y marcapáginas manuscritos insertos

Señales gráficas: manículas, subrayados, signos de llamada, dibujos explicativos

Esta clasificación distingue las marcas de procedencia, entre las que destacan los exlibris, del resto de añadidos manuscritos por su especial naturaleza de indicaciones de posesión y gestión de los ejemplares. De hecho, Giuseppe Frasso (1995Frasso, Giuseppe (1995): “Libri a stampa postillati: riflessioni suggerite da un catalogo”, Aevum, 69 (3), pp. 617-640.: 637) rechaza considerar libros postillati aquellos que solo incluyen este tipo de referencias. Se atiende asimismo un tipo especial de anotaciones presentes en algunos libros, a saber, papeles y marcapáginas14Afirma Navarro Bonilla (2006Navarro Bonilla, Diego (2006): “Leer y escribir al margen: anotaciones manuscritas en impresos antiguos”, en José Manuel Lucía Megías (ed.), Imprenta, libros y lectura en la España del Quijote, Madrid, Imprenta Artesanal, pp. 429-445.: 441): “hemos encontrado algunas muestras de prácticas de escritura que si bien no pueden denominarse estrictamente marginales, sí que se encuentran añadidos al texto impreso por medio de la inserción de papeles, cartas, documentos o naipes escritos y garabateados que sirvieron de señal o marca páginas”., y se separan los marginalia de las señales gráficas, que atenderé en último lugar.

Las indicaciones de pertenencia y gestión de los ejemplares (tipo 1) pueden ser de varias clases. Entre las más sencillas, las que mencionan poco más que el nombre del propietario, se encuentra el exlibris (subtipo 1.1): “Juanba[utista] Strozzi compró este libro” en la parte inferior de la portada:

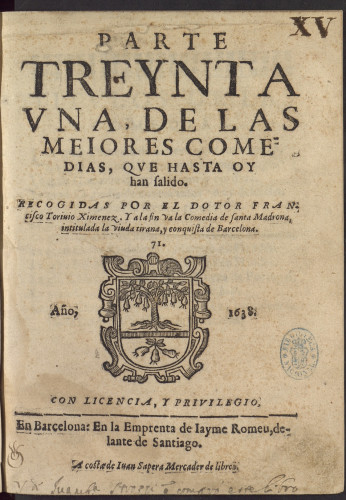

FIGURA 1.- Parte treinta una de las mejores comedias… (1638): Barcelona, Jaime Romeu, Juan Sapera. BNE R/23484, portada.

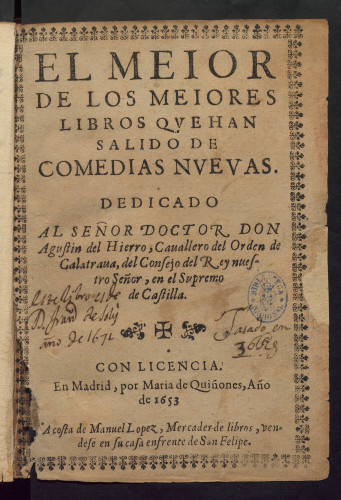

Algunos exlibris ayudan a reconstruir bibliotecas particulares, como la firma de la condesa de Harrach, admiradora y coleccionista de teatro español, presente también en algunas portadas (Comedias nuevas escogidas… Parte Primera, 1652Comedias nuevas escogidas… Parte Primera nuevas escogidas… Parte Primera (1652): Madrid, Imprenta Real. Bayerische Staatsbibliothek (München) S nv/Lg (b) 36-1, https://www.digitale-sammlungen.de/en/view/bsb11343043?page=,1.; Quinta parte de comedias de D. Pedro Calderón de la Barca, 1677Quinta parte de comedias de D. Pedro Calderón de la Barca (1677): Barcelona, Antonio Lacavallería. Bayerische Staatsbibliothek (München) S nv/Lg (b) 9-5, https://www.digitale-sammlungen.de/en/view/bsb11342972?page=,1.), igual a la del manuscrito de Eco y Narciso que le perteneció15El manuscrito puede consultarse en la web Manos teatrales: http://manos.net/. Se trata de “María Josepha, condesa de Harrach […] que vivió de 1663 a 1741, fue hija del conde de Harrach, Fernando de Buenaventura (1637-1706)”, cuyo nombre está inscrito al pie de la primera página de un manuscrito de Eco y Narciso, no autógrafo, pero con la firma de Calderón, estudiado por Greer (2017Greer, Margaret (2017): “Eco y Narciso de Calderón en el manuscrito de la condesa de Harrach: base para una nueva edición”, en Anna Bognolo, Florencio del Barrio de la Rosa, María del Valle Ojeda Calvo, Donatella Pini y Andrea Zinato (eds.), Serenísima palabra. Actas del X Congreso de la Asociación Internacional Siglo de Oro (Venecia, 14-18 de julio de 2014), Venezia, Edizioni Ca’ Foscari, pp. 547-556.); la cita procede de p. 549. Esta copia, procedente del castillo de Mladá Vožice —actual República Checa— se conserva hoy en la Biblioteca del Museo Nacional de Praga, signatura 2918 (Kašparová, 2002Kašparová, Jaroslava (2002): “Redescubrimiento de dos manuscritos, obras de Pedro Calderón (1600-1681) procedentes de la antigua biblioteca del castillo de Mladá Vožice”, en Kurt Reichenberger y Theo Reichenberger (eds.), Calderón. Protagonista eminente del barroco europeo, II, Kassel, Reichenberger, pp. 21-28.: 21). La condesa se crió en la corte de Madrid y se llevó con ella a Mladá Vožice una biblioteca de 47 volúmenes publicados en España entre 1613 y 1697 (Sullivan, 2003Sullivan, Henry (2003): “La colección de comedias en el castillo de Mladá Vožice. El porqué de un tesoro hispánico en Bohemia”, en Aurelio González, Serafín González, Alma Mejía, María Teresa Miaja de la Peña y Lillian von der Walde Moheno (eds.), Estudios del teatro áureo. Texto, espacio y representación, México D. F., El Colegio de México, pp. 49-72.: 49-50), todos con su firma. Ver también Reichenberger (1966Reichenberger, Arnold G. (1966): “The Counts Harrach and the Spanish Theater”, en Homenaje a Rodríguez Moñino. Estudios de erudición que le ofrecen sus amigos o discípulos hispanistas norteamericanos, II, Madrid, Castalia, pp. 97-103.).. Otros añaden referencias a lugares y fechas (1.2): “Del coronel Sebastián Henrique Crivelli 1652 in Madrid / 66 …66 / De don F. Crivelli ¿? caballero de la Orden de Calatrava”, también en la portada; posiblemente el segundo heredó el volumen y quiso dejar noticia del cambio de poseedor (El mejor de los meiores libro [sic], 1651El mejor de los meiores libro [sic] que ha salido de comedias nuevas (1651): Alcalá, María Fernández, Tomás Alfay. Österreichische Nationalbibliothek *38.F.54, http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ182794406.)16Tal vez el segundo poseedor sea Francisco Crivelli, hijo del coronel Crivelli y paje de Felipe IV entre 1652 y 1655 (López Álvarez, 2015López Álvarez, Alejandro (2015): “Procesos de integración y ascenso social en la caballeriza”, en José Martínez Millán y José Eloy Hortal Muñoz (dirs.), La Corte de Felipe IV (1621-1665). Reconfiguración de la Monarquía católica. Tomo 1, Volumen 2, Madrid, Polifemo, pp. 938-1040.: 987). Como observa —una vez más— Navarro Bonilla (2003Navarro Bonilla, Diego (2003): “Las huellas de la lectura: marcas y anotaciones manuscritas en impresos de los siglos XVI a XVIII”, en Antonio Castillo Gómez (ed.), Libro y lectura en la península ibérica y Américas: siglos XIII a XVIII, Valladolid, Junta de Castilla y León, pp. 243-288.: 256): “Las anotaciones manuscritas referidas a la procedencia del ejemplar también brindan la posibilidad de realizar diversos análisis sobre la presencia de grupos sociales durante la época analizada, pero también de registrar el estatus social y las profesiones que acceden a la lectura a partir de sus propios datos consignados en los impresos. En este sentido, encontramos indicaciones breves sobre el propietario del libro y su actividad profesional además de su procedencia geográfica”.. Asimismo pueden añadirse alusiones al precio (1.3), como en el exlibris: “Este libro es de D. Fran[cisco] de Solís año de 1672. Tasado en 36 R[eale]s”:

FIGURA 2.- El meior de los meiores libros que han salido de comedias nuevas (1653): Madrid, María de Quiñones, Manuel López. BNE R/2277, portada.

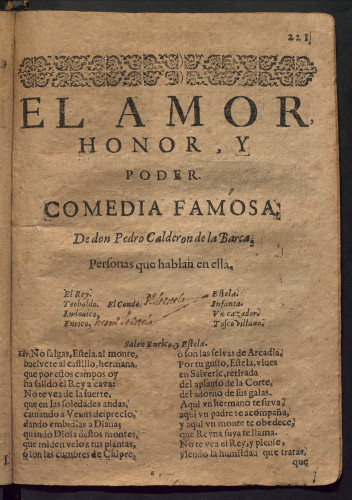

En cuanto a los marginalia que se relacionan con el contenido del libro (2.1), se detectan en primer lugar las notas lingüísticas o precisiones (2.1.1): por ejemplo, en el Entremés del Figonero, los apuntes “Felipe IV” y “las infantas” aclaran las referencias del texto al “sol y las tres primaveras”, como si fuesen modernas notas a pie de página (Rasgos del ocio, 1661Rasgos del ocio, en diferentes bailes, entremeses y loas de diversos autores (1661): Madrid, José Fernández de Buendía, Domingo de Palacio y Villegas. Institut del Teatre (Barcelona) Sig. VIT-024, https://www.cervantesvirtual.com/portales/institut_del_teatre_cat/obra/rasgos-del-ocio-en-diferentes-bayles-entremeses-y-loas-de-diversos-avtores--0/.: 249). En los impresos teatrales a veces los lectores anotan las relaciones de los personajes en las Dramatis personae: en las de Amor, honor y poder, alguien señaló que “Teobaldo el Conde” era el “P[adr]e de Estela”, y “Enrico”, “herm[an]o de Estela” (f. 221r)17Otros marginalia en las Dramatis personae de este volumen se encuentran en f. 138r (por error de foliación f. 381r).:

FIGURA 3.- Segunda parte de comedias de don Pedro Calderón de la Barca (1637): Madrid, María de Quiñones (Q). BNE Ti156, fol. 221r.

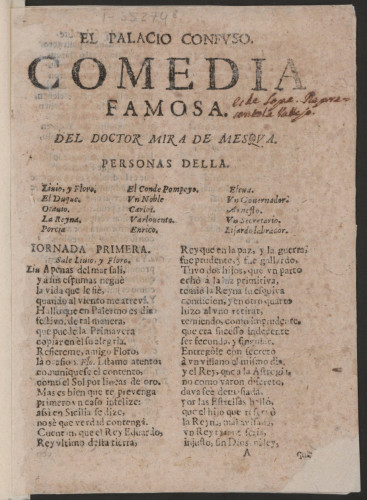

Los problemas de autoría que atañen al teatro del Siglo de Oro motivan otro tipo de marginalia, aquellos que refieren, con mayor o menor acierto, a quién debe atribuirse una comedia (2.1.2). Una suelta de El palacio confuso, impresa a nombre de Mira de Amescua, presenta una anotación que la adjudica al Fénix: “Es de Lope. Representola Vallejo”18Antonio Mira de Amescua, El palacio confuso, suelta s.l., s.n., s.a. BNE T/55274/8. Según el registro del catálogo de la BNE, este impreso puede ser del siglo XVII. La comedia se considera hoy escrita por Mira de Amescua (Valladares Reguero, 2010Valladares Reguero, Aurelio (2010): “Antonio Mira de Amescua”, en Pablo Jauralde Pou (dir.), Delia Gavela y Pedro Rojo Alique (coords.), Diccionario filológico de la literatura española del Siglo XVII, I, Madrid, Castalia, 2010.: 1006).:

FIGURA 4.- Antonio Mira de Amescua, El palacio confuso, suelta s.l., s.n., s.a. BNE T/55274/8, Sig. A1r

La atribución de El palacio confuso a Lope y su representación por Vallejo no son datos aportados por el autor de la nota marginal, sino que este los copió de la Parte veinte y ocho de comedias de varios autores (1634Parte veinte y ocho de comedias de varios autores (1634): Huesca, Pedro Blusón. BNE Ti/30 <28>, http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000073182.), f. 64r.

En las ediciones de teatro es posible encontrar también apuntes relacionados con puestas en escena. En la Parte diez y siete de comedias nuevas escogidas (1662) conservada en la BNE, la nota “Prado — 1716 — empezó —” aparece sobre el título de Dar tiempo al tiempo, de Calderón (f. 1r) y, sobre el de Amor hace hablar los mudos, de Villaviciosa, Juan de Matos y Zabaleta, “Prado — 1716 — 1ª temporada —” (f. 169r). Ambas notas son relativas al autor de la compañía y el año en que esas obras se llevaron a las tablas. En el Diccionario biográfico de actores del teatro clásico español (DICAT) se localiza información sobre un director teatral con este apellido activo por esas fechas, José de Prado. En el DICAT no se incluyen datos sobre la actividad de José de Prado en 1716, por lo que los marginalia que se acaban de comentar ofrecen nuevos datos sobre este director19https://dicat.uv.es/consulta/busqueda/registro/1899 (Ferrer, DICAT)..

Volvamos a los marginalia con los que hemos empezado, porque también es posible intuir que fueron realizados por alguien vinculado al mundo teatral, tal vez en búsqueda de textos para su repertorio. Esto se deduce sobre todo de la valoración de El purgatorio de San Patricio: “bona, sed non practicabilis”, es decir, “buena, pero no practible”, o “no representable”. Quizá por eso el autor se limitó a dejar breve apunte de sus pareceres: solo le interesaba una rápida clasificación de las comedias según su valor para ponerlas sobre el escenario20No existen muchos casos demostrados de impresos utilizados para puestas en escena. Puede verse a este respecto el documentado por Nider (2010Nider, Valentina (2010): “Representaciones tempranas de comedias de Lope en Italia a partir de las Partes de comedias”, Anuario Lope de Vega, 16, pp. 247-250.)..

Otro tipo de marginalia referidos al contenido son las correcciones (2.1.3). Algunos lectores especialmente atentos enmiendan errores del texto, como en un ejemplar de la Primera parte de Calderón (1640, VSL), donde falta un verso en un romance de La dama duende y se añade “no merece esa respuesta” (f. 196v). Este octosílabo es una enmienda conjetural, pues no coincide con el que presentan otros testimonios, las Partes 29 y 30 de la colección de Escogidas, los dos manuscritos con letra del siglo XVII y la solución propuesta por Vera Tassis —que, como es sabido, metió la pluma para solucionar los problemas de la edición en la que se basaba, precisamente esta de 164021Ver el aparato crítico de Fausta Antonucci en su edición de La dama duende (1999Antonucci, Fausta (ed.) (1999): Calderón de la Barca, Pedro, La dama duende, Marc Vitse (estudio preliminar), Barcelona, Crítica.: 179, v. 166). Hay otras dos correcciones de la misma letra en este impreso: más adelante se añade “Sabe Dios que” para completar el verso corto “más quisiera” (f. 197r); ver también en el aparato crítico de Antonucci (1999Antonucci, Fausta (ed.) (1999): Calderón de la Barca, Pedro, La dama duende, Marc Vitse (estudio preliminar), Barcelona, Crítica.: 180, vv. 233-234) las diferencias con los demás testimonios. Asimismo, se inventa el octosílabo, cuyas primeras palabras resultan difíciles de descifrar, ausente en una décima: “abraçan las aves (?) al alba” (f. 215r); ver Antonucci (1999Antonucci, Fausta (ed.) (1999): Calderón de la Barca, Pedro, La dama duende, Marc Vitse (estudio preliminar), Barcelona, Crítica.: 199, v. 2315) en el mencionado aparato crítico.. Con frecuencia las correcciones atañen a elementos propios del género teatral, como las entradas y salidas de los personajes, los apartes y los locutores. Así, en una edición de la Octava parte calderoniana (1684Octava parte de comedias del célebre poeta español don Pedro Calderón de la Barca (1684): Madrid, Vera Tassis, Francisco Sanz, Gregorio Fosman y Medina. BNE T/1847, http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000134703&page=1.), se tacha en la acotación “Lisarda” y se añade al margen “Leonor” en la comedia Con quien vengo, vengo, y lo contrario en la siguiente indicación escénica (p. 369), y se añade que Brígida tiene que irse con el marginalia “Vase” en Guárdate del agua mansa (p. 411). En esta misma obra, el cuidadoso lector observa que faltan apartes (pp. 414, 419, 423) y, en El alcaide de sí mismo, atribuye un verso, que en la edición corresponde a Benito, al “Sold[ado]” (p. 445).

Un tipo especial de añadidos manuscritos son las reconstrucciones gráficas de fragmentos perdidos (2.1.4), como los cuatro primeros folios de Dar tiempo al tiempo, de Calderón, en un ejemplar de la Parte diez y siete de la colección de Escogidas (1662: ff. sin numerar que preceden al f. 3 de la versión impresa) albergado en la Österreichische Nationalbibliothek (Viena). Posiblemente estas páginas manuscritas salieron de la pluma de un librero. Otro tipo de marginalia referidos al contenido son las traducciones (2.1.5): a buen seguro fue un lector francés quien anotó el significado en su lengua de algunas palabras en la Segunda parte de comedias, de Rojas Zorrilla (1645Segunda parte de las comedias de don Francisco de Rojas Zorrilla (1645): Madrid, Francisco Martínez. BNE Ti/64, http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000007760&page=1.). Un ejemplo de entre muchos que pueden observarse en el tomo con signatura Ti/64 de la BNE se encuentra en la comedia Lo que son mujeres: hay sendas líneas sobre las palabras “sobremesa” y “alfombra”, y manuscritas al lado, “tapis de table” y “tapis de Turquis” respectivamente (f. 17v).

De los juicios valorativos (2.1.6) ya se han visto algunos ejemplos. Entre estos se hallan los denominados adversaria, que, en palabras de Navarro Bonilla (2006Navarro Bonilla, Diego (2006): “Leer y escribir al margen: anotaciones manuscritas en impresos antiguos”, en José Manuel Lucía Megías (ed.), Imprenta, libros y lectura en la España del Quijote, Madrid, Imprenta Artesanal, pp. 429-445.: 443-445):

tratan de registrar todo el caudal negativo suscitado por la lectura del texto, lo que también habla de la recepción y valoración del texto por parte del lector. Desde la corrección de lo escrito hasta el vituperio o el insulto, los adversaria son en muchas ocasiones jocosas puestas por escrito de la indignación del lector ante lo que acaba de leer, siendo la base religiosa o política adversa un importante detonante de la anotación incendiaria22El origen de la palabra adversaria es diferente al que se puede suponer: “The term derives from the Latin term for «against» or «facing», and it strictly refers to the location of notes (on the side of the paper facing us or in the space next to the text being annotated) rather than their character […] But recent scholarship has inevitably found in «adversaria» the more common sense of «adversarial»” (Sherman, 2008Sherman, William H. (2008): Used Books. Marking Readers in Renaissance England, Philadelphia, University of Pennsylvannia Press.: 22)..

De tal calibre es este comentario al final de Con quien vengo, vengo, última de las comedias de la Primera parte de comedias escogidas en el volumen albergado en la Bodelian Library: “Tu cabeza, Calderón, / era llena de invención, / pero tan disparatada / que dijiste mucho y nada” y las iniciales “J.B.” (f. 266r).

FIGURA 5.- Primera parte de comedias escogidas de los mejores de España (1652): Madrid, Domingo García Morrás, Juan de San Vicente. The Bodleian Libraries, University of Oxford. Arch. SIGMA III. 18-62, f. 266r (CC-BY-NC 4.0).

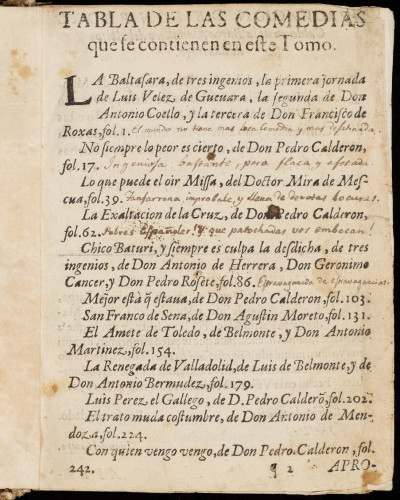

En el índice (fol. ¶2) J. B. dejó para la posteridad sus juicios sobre algunas comedias; al lado de La Baltasara, de Luis Vélez de Guevara, Antonio Coello y Francisco de Rojas, anotó: “El mundo no tiene más loca comedia y más desatinada”; junto a No siempre lo peor es cierto, de Calderón: “Ingeniosa bastante, pero flaca y apestada”; para Lo que puede el oír misa, de Mira de Amescua: “Fanfarrona, improbable y llena de devotas locuras”; comentó sobre La exaltación de la cruz, de Calderón: “Pobres españoles! Y qué patochadas vos embocan!”, y, finalmente, a propósito de Chico Baturi, y siempre es culpa la desdicha, de Antonio de Herrera, Jerónimo de Cáncer y Pedro Rosete, escribió: “Estravagancia de estravagancias”.

FIGURA 6.- Primera parte de comedias escogidas de los mejores de España, Madrid, Domingo García Morrás, Juan de San Vicente, 1652. The Bodleian Libraries, University of Oxford. Arch. SIGMA III. 18-62, Sig. ¶2 (CC-BY-NC 4.0)

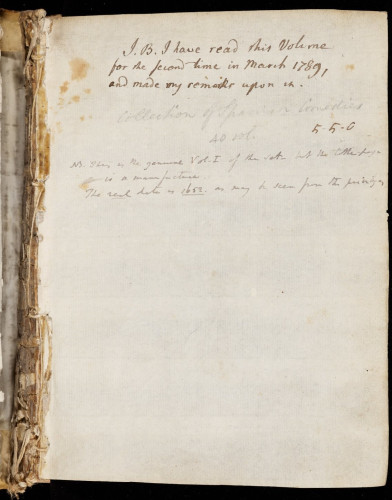

No dejamos todavía a J. B. porque otro marginalia suyo sirve para ejemplificar el primer tipo de aquellos no relacionados con el contenido del libro (2.2.1). Entre estos se encuentran los que indican circunstancias de lectura, como este apunte en la hoja de guarda: “J.B. I have read this volumen for the second time in March 1789, and made my remarks upon it”.

FIGURA 7.- Primera parte de comedias escogidas de los mejores de España, Madrid, Domingo García Morrás, Juan de San Vicente, 1652. The Bodleian Libraries, University of Oxford. Arch. SIGMA III. 18-62, hoja de guarda (CC-BY-NC 4.0).

Cuesta un poco entender por qué J. B. leyó este volumen dos veces si las comedias le causaban tanto desagrado. En todo caso, el primero de estos marginalia apoya la tesis de Jackson (2001Jackson, H. J. (2001): Marginalia: Readers writing in Books, New Haven, Yale University Press.: 95), según la cual los lectores parecen tener “The illusion of being alone with the author”. Prueba de ello es que se dirigen directamente al autor, en este caso a Calderón, para lo que a veces incluso deben cambiar de idioma: ciertamente J. B. se expresó en castellano y, además, en verso (Jackson, 2001Jackson, H. J. (2001): Marginalia: Readers writing in Books, New Haven, Yale University Press.: 83 y 88). Por otra parte, este marginalia ejemplifica la distancia que puede existir entre el texto y sus lectores, muy evidente en J. B., posiblemente por sus gustos neoclásicos.

El siguiente tipo de marginalia no relacionado con el contenido son las indicaciones sobre actividades y circunstancias personales o cotidianas (2.2.2), entre las que se pueden incluir las dedicatorias. Como observa Sherman (2008Sherman, William H. (2008): Used Books. Marking Readers in Renaissance England, Philadelphia, University of Pennsylvannia Press.: 18): “complex relationships of friendship and patronage were captured by the inscriptions on books given as gifts”. Se aprecia en dedicatorias como la localizada en una suelta de El alcázar del secreto, de Antonio de Solís (sin año), casi al final, en el recto del último folio (f. 16r): “Para meu amado afilhado Nelo / […]cob Usiel Cardoso o a huns de seus irmãos”23Según el registro de la BNE, se puede datar entre 1657 y 1665.. Quizá sea un judío portugués, como se deduce del nombre Usiel; lamentablemente, el inicio de la segunda línea está cortado, si bien debe de constituir el final del nombre “Jacob”. Llama la atención la disposición de este marginalia, que aprovecha el espacio entre las dos columnas y se ha escrito orientando el folio en horizontal.

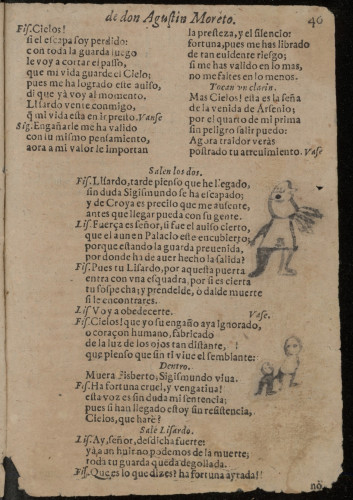

Un tercer tipo de estos marginalia engloba probationes calami, ejercicios caligráficos, escrituras ordinarias y dibujos, entre otros añadidos manuscritos del estilo (2.2.3). Alguien se dedicó a garabatear en los márgenes de una Primera parte de Calderón (1685Primera parte de las comedias del célebre poeta español don Pedro Calderón de la Barca (1685): Madrid, Vera Tassis, Francisco Sanz. Biblioteca Foral de Bizkaia R-7782, https://liburutegibiltegi.bizkaia.eus/handle/20.500.11938/70473.), como se aprecia en las pp. 342 y 467 de un ejemplar, donde también se lee “Señor Mío Iesu”, y lo utilizó para ejercicios caligráficos: “Esta letra de ¿Juan Coni?” (p. 507). En este grupo se encuentran otros añadidos manuscritos como las cuentas, por ejemplo, la que se halla en el ejemplar de Viena de la Parte diez y siete de comedias nuevas y escogidas (f. 71r) y dibujos no relacionados con el texto, como estos realizados al margen en una edición de Fingir y amar, de Agustín Moreto24Comedias nuevas escogidas parte quince, Madrid, Melchor Sánchez, Juan de San Vicente, 1661. BNE T/55276/18 (ejemplar que solo contiene las h. 27-46 con la mayor parte de Fingir y amar, de Agustín Moreto).:

FIGURA 8 Comedias nuevas escogidas parte quince (1661): Madrid, Melchor Sánchez, Juan de San Vicente. BNE T/55276/18, f. 46r.

Estos marginalia se añadieron en un momento en que los ejemplares mantenían su condición de libro vivo, antes de convertirse en objetos de coleccionista. A este tipo de marginalia pertenecen asimismo frases y sentencias como la que se halla al final del último folio de Cada uno para sí, última de las comedias de la Novena parte de Calderón (1691Novena parte de comedias del célebre poeta español don Pedro Calderón de la Barca (1691): Madrid, Francisco Sanz. Universidad Complutense de Madrid. Biblioteca Histórica del Marqués de Valdecilla BH FLL 12151, https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=ucm.5325305681&amp;view=1up&amp;seq=534&amp;skin=2021.). Se trata del comienzo de una de los ruegos y advertencias habituales que consigna un poseedor: “Si este libro…”, que posiblemente continuaría “se perdiese...” y las indicaciones oportunas para devolverlo a su dueño. Pero la frase se ha dejado a medias. También intrascendente es la repetición, con letras minúsculas, de la palabra “Fin” (p. 564).

Como se ha explicado, los papeles dejados entre las páginas de los volúmenes también merecen nuestra atención (3). De momento solo conozco dos ejemplos, ambos en el mismo libro y niguno relativo al contenido: en la Primera parte de Calderón (1636Primera parte de comedias de don Pedro Calderón de la Barca (1636): Madrid, María de Quiñones. BNE R/39619, http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000252111&page=1.) albergada en la Biblioteca Nacional de España, entre los ff. 226v y 227r, se encuentra un papel con unas cifras, probablemente utilizado como marcapáginas, como se deduce de que el extremo derecho esté algo desgastado. Más adelante, entre los ff. 267v y 268r, aparece otro papel, de formato similar al anterior y asimismo con el borde derecho un poco rozado, con la inscripción: “Io son quello il qual senza barba e nato Agost[i]nus Venetus son chiamato”. ¿Podría ser un peculiar exlibris, una broma o una referencia a algún juego o entretenimiento?

Quedan para el final las señales gráficas como subrayados y signos de llamada (4)25Según Navarro Bonilla (2003Navarro Bonilla, Diego (2003): “Las huellas de la lectura: marcas y anotaciones manuscritas en impresos de los siglos XVI a XVIII”, en Antonio Castillo Gómez (ed.), Libro y lectura en la península ibérica y Américas: siglos XIII a XVIII, Valladolid, Junta de Castilla y León, pp. 243-288.: 272), su propósito es facilitar una posterior lectura. Lucía Megías (2002Lucía Megías, José Manuel (2002): “Una nueva página en la recepción de los libros de caballerías: las anotaciones marginales”, en Eva Belén Carro, Laura Puerto y María Sánchez (eds.), Libros de caballerías (de Amadís al Quijote). Poética, lectura, representación e identidad, Salamanca, SEMYR, pp. 201-243.: 219) afirma que el subrayado tiene una función nemotécnica.. Conviene a este respecto señalar las marcas junto a los títulos presentes en ciertos índices, tal vez añadidas al concluir cada comedia, como las que se hallan en un ejemplar de la Segunda parte de Calderón (1637: preliminares ¶2) albergado en la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla. Pues bien, pese a su sencillez, estas señales gráficas quizá constituyan el único tipo de añadidos manuscritos que ofrece cierta sistematicidad, por las que se puede determinar un aspecto de las comedias especialmente atractivo para los lectores —y que probablemente para los estudiosos haya pasado algo inadvertido—. Lógicamente, los motivos de los subrayados y demás signos pueden variar tanto como la subjetividad y los intereses de cada receptor, pero no deja de llamar la atención que una buena parte destaquen sentencias o enseñanzas: “No puede haber paz segura / con enemistad tan larga, / porque es pasar de odio a amor / dificultosa jornada” (f. 112vSegunda parte de las comedias de don Francisco de Rojas Zorrilla (1645): Madrid, Francisco Martínez. BNE Ti/64, http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000007760&page=1.) subrayó alguien en Caer para levantarse, de Matos Fragoso, Cáncer y Moreto, en el volumen de la Parte diez y siete de comedias nuevas y escogidas (1662) presente en la Bayerische Staatsbibliothek (Munich). En la Segunda parte calderoniana de la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, un lector marcó con un guion al margen de Argenis y Poliarco: “Huir el primer furor / a un juez apasionado / fue siempre muy acertado” (f. 31r). Varias llamadas de atención hay en El marido asegurado, de Carlos Boyl Vives: “que el bien dudoso es peor / que el mal cierto y declarado” (B3v); “que quien no guarda un papel / no estima a quien lo escribió” (B7v) en Norte de la poesía española (1616Norte de la poesía española ilustrado del sol de doce comedias (que forman segunda parte) de laureados poetas valencianos… (Comedias de autores valencianos II) (1616): Valencia, Felipe Mey. BNE U/10337, http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000013076.). Una especie de ángulo se observa al margen de “la fe dudosa / viene a dejar de ser fe” en San Luis Beltrán, de Agustín Moreto (Parte veinte y seis de comedias nuevas escogidas, 1666Parte veinte y seis de comedias nuevas escogidas de los mejores ingenios de España (1666): Madrid, Francisco Nieto Salcedo, Juan Martínez Merinero. Universidad Complutense, Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla 29484, http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=B18672127&idioma=0.: f. 179v). Se puede afirmar, por tanto, que parte del interés o del valor de las comedias residía para los lectores en las sentencias y lecciones en ellas recogidas. Curiosamente, lo mismo observa Hannah August (2020August, Hannah (2020): “Reading Plays as Books: Interpreting Reader’s Marks and Marginalia in Early Modern Play Quartos”, Renaissance Drama, 48 (1), pp. 1-30, 10.1086/708708.: 21) a partir de las huellas manuscritas registradas en ediciones teatrales de la temprana modernidad: “such an approach [to language that privileges the sentence, aphorism, or little block of text] is certainly in evidence in readers’ attitudes toward marking their playbooks and, indeed, toward their extraction of dramatic text into manuscript commonplace books”26Más adelante (p. 22): “the idea of the vernacular play’s text as a repository of reusable sententious commonplaces took hold in seventeenth-century readers’ imaginations”. De forma menos concreta, Lucía Megías (2002Lucía Megías, José Manuel (2002): “Una nueva página en la recepción de los libros de caballerías: las anotaciones marginales”, en Eva Belén Carro, Laura Puerto y María Sánchez (eds.), Libros de caballerías (de Amadís al Quijote). Poética, lectura, representación e identidad, Salamanca, SEMYR, pp. 201-243.: 221) determina respecto a los libros de caballerías: “Por último, el subrayado viene también a destacar un determinado episodio o enseñanza”. Conviene recordar el caso del poeta italiano Francesco Bracciolini, vinculado a la corte de Maffeo Barberini, que poseyó un ejemplar de la ParteXIX y la ParteXX de Lope de Vega, de cuyas comedias tomó algunas frases sobre todo de carácter sentencioso o contenido poético (Scamuzzi, 2011Scamuzzi, Iole (2011): Concetti spagnuoli cavati da Lope de Vega. Un nuovo estratto dal piccolo zibaldone di Francesco Bracciolini conservato alla Biblioteca Nazionale di Firenze, Pisa, ETS.)..